Gruß oder Gruss ist der Familienname folgender Personen:

Eine Auswahl

• Franz Gruss (1891–1979), österreichischer Maler und Zeichner

• Anton (1804-1872; siehe unten) und Johann (1790-1855; siehe unten) Gruß,

Böhmische Maler aus Prag

• Julius Gruß (✝1870) Maler Prag

• Franz Gruß (1931–2006), deutscher Maler und Bildhauer (siehe unter sauriergarten.eu )

• Gilbert Gruss (* 1943), französischer Karateka

• Gustav Gruss (1854–1922), tschechischer Astronom

• Hans Gruß (1883–1959), deutscher Gastronom, Unternehmer und Theaterdirektor

• Hermann-Gerhard Gruß (1904–1971), Gerichts-Präsident am Sozialgericht Münster

• Irene Gruss (* 1950), argentinische Lyrikerin

• Miriam Gruß (* 1975), deutsche Politikerin (FDP)

• Peter Gruss (* 1949), Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

• Robert Dwayne Gruss (* 1955), katholischer Bischof

• Anke Gruss, Künstlerin, Malerin, Dozentin aus Lüneburg

• Wolfram Gruss, Fotograf

• Dominik Gruß, Mediendesigner und Fotograf

• Holger Gruss, Fotokünstler

• Prof. Dr. med. Peter Gruß, Regensburg

• Werner Gruß, Maler, Augsburg

Johann Gruß

Johann Gruß, Maler, geb. am 22. November 1790 zu Schaab, † am 8. Aug. 1855 zu Leitmeritz.

Vom Gymnasium freiwillig in das Priesterseminar zu Prag eingetreten, überkamen G. erst kurz vor der letzten Weihe Berufsbedenken, deren loszuwerden ihm der Rector einen längeren Urlaub zugestand, den er als Correpetitor der Söhne des Notars Richter in Warnsdorf verbringen sollte, um nach Jahresfrist sich entweder für die Primiz oder für den definitiven Austritt aus dem Priesterstande zu entscheiden. Er hatte bald über den engeren Kreis der Richter’schen Familie hinaus einen Anhang von Freunden gewonnen, die ihn geradezu absperrten von der Rückkehr ins Seminar, den durch Lehrtalent und vortheilhafte äußere Erscheinung hervorragenden Mann vielmehr bewogen, eine förmliche Schule vom Charakter eines Convictoriums einzurichten für die seinem Anhängerkreise zugehörigen Sprossen. Dem dabei eingeführten höchst idealen Lehrplane war aber auch die „bildende Kunst“ einverleibt. Aber je mehr von anderer Seite Gewicht darauf gelegt zu werden schien, um so nothdürftiger erkannte sich G. für den Kunstlehrer ausgestattet. Blos oberflächlich bei zeitweiligem Akademiebesuche mit dem Elementaren der Bildkunst bekannt geworden (die akademische Matrik führt G. 1806 als „Rhetoriker“ an, d. i. als Studiosen des 4. Jahrganges der philosophischen Facultät) lag er nun zwangsweise, mehr zur Qual als zur Selbstbefriedigung, dem Zeichnen, Malen und Modelliren ob. Erst allmählich mit schwindender Ungelenkigkeit hob sich die Lust zum künstlerischen Schaffen, sank merkwürdigerweise aber auch in gleichem Grade die Neigung zur Schulmeisterei. Doch bevor diese Wandlung nach Außen allgemein kund werden und zum Abbruche der guten Beziehungen führen konnte, hatte G. bereits die Rehabilitirungsformel gefunden. Stillen Zuges gingen nämlich inzwischen schon von Haus zu Haus ganz frappant getroffene kleine Porträts seiner vertrauten Freunde und bereiteten im Stillen auf den aus seiner Zurückgezogenheit endlich wieder vortretenden Maler G. vor. Was ihm zur Abrechnung mit seinem Gemüthe dann noch fehlte, das holte er sich 1819 am Traualtare. Aber noch war immer blos der Dilettant und noch lange nicht der Künstler fertig, wie sich bald zeigte, als er mit mehreren allzukühn übernommenen Aufträgen ins Unwegsame festgefahren war. Ein zufälliges Wiederbegegnen mit dem Studiengenossen Franz Kadlik, der ebenfalls von der Theologie zur Kunst übergegangen war, ließ den Ausweg finden. Herzhaften Entschlusses betrieb kurz danach G. Nachstudien an der Akademie und suchte hierauf noch durch Copiren von Meisterwerken der Prager und Dresdener Galerie seine Farbentechnik zu rectificiren. Fortan darf seinem weiteren Wirken, zunächst in Warnsdorf, entschieden kunstgeschichtliche Bedeutung beigemessen werden. Hurtiger Hand versah er von hier aus die Mehrzahl der umliegenden Pfarrkirchen mit guten Bildern; sicherte auch in der wegen ihrer industriellen Leistungstüchtigkeit jüngst zur Stadt erhobenen Ortschaft der Kunst eine bleibende Stätte. Den allerdings vorzeitigen Abschluß seines dortigen Wirkens gab ein für ihn erschütternder Unglücksfall: ein in seinem Hause ausbrechendes Feuer zerstörte ihm die gesammte Habe. Hiernach zwar bettlerarm geworden, wandte er sich an einen auswärtigen Gönner, an den durch Werke der Wohlthätigkeit und Kunstfreundlichkeit ausgezeichneten Leitmeritzer Bischof Milde. Sofort auch dorthin eingeladen, bezog G. den nächst der bischöflichen Residenz gelegenen alten Wallthurm, wo er ein großartiges Atelier einrichten und erst so recht nach Herzenslust auch in großen Aufträgen sich ergehen konnte. Einer der ersten war das umfang- und figurenreiche Hochaltargemälde für die Stadtkirche in Reichstadt. Der wohlwollende Bischof benützte diese Gelegenheit übrigens noch dahin, daß er durch G. sämmtliche alten theils schadhaften Gemälde der Domkirche — meist von Carl Screta — renoviren ließ; ihn auch beauftragte Umschau zu halten in der Diöcese nach den vorzüglichsten, durch Renovirung noch zu erhaltenden Gemälden. Wirklich wurden die besten Bilder aufgesucht und viele davon dem Untergang entrissen. So namentlich das Raphael’s würdige Gemälde St. Matthäus von Screta in Kresic (Krscheschitz) — in der Kirche mit der traditionellen hölzernen Thürklinke — bei Leitmeritz; von welchem auf Gruß‘ Veranlassung auch von Joh. Wiese eine recht gute Nachbildung in Kupfer gestochen wurde. Hiermit auf Jahre hinaus in zusagender Thätigkeit gehalten, nebenbei noch zum Wiedergewinne eines eigenen Hauses gelangt, verband sich denn auch für alle Folge der Name G. mit Leitmeritz. Mit ungewöhnlichem Fleiße, vom Morgen bis zum Abende am Werke, schuf er neben unzähligen Restaurationsarbeiten fort und fort neue Bilder für den Umkreis von Leitmeritz; zwischenher immer auch noch einige für die Prager und Dresdener Ausstellung. Im Besitze einer anmuthigen, mit schönen Gesichtsformen begabten Tochter wußte er diese gelegenheitlich solcher Ausstellungsbilder meist trefflich zu verwerthen, sei es als Type für Madonnen, für St. Philomena und St. Cäcilia. (Nach letzterer kam ein durch Mayer in Nürnberg besorgter Stich zu großer Verbreitung.)

Nach Darstellungsform, möglichst auch im Colorit, folgte G. seinem Freunde Kadlik. Seit seinen akademischen Nachstudien mit demselben in brieflichem Verkehre, dabei unausgesetzt bemüht Gemälde desselben in seinen Gesichtskreis zu ziehen, wie ihm dieses bereits für die Kirchen in Warnsdorf und Schönlinde gelungen war (vgl. Kadlik), benutzte er diese Bilder zu fast stetigen Studienobjecten für sich und seine Schüler. Die besten seiner Leistungen datiren überdies aus dem Jahre, in welchem Kadlik — zum Director der Prager Akademie berufen — in der Nähe weilte, G. also kurzen Weges sich mit ihm verständigen konnte. Doch wie homogen nach der künstlerischen Außenseite, unterschieden sie sich dennoch ziemlich scharf im Gefüge ihres Inneren. Beide zwar von Jugend an von der josephinisch freigeistigen Studienrichtung imprägnirt, wandte sich Kadlik später — in Rom — wieder entschieden der positiv kirchlichen Anschauung zu, während G., entsprechend seinem elastischen Wesen, jener Richtung anhängig blieb und später seine Anschauungen mit denen Bolzano’s vollständig identificirte. Doch gegenseitig wohlerprobt und erkannt in der Lauterkeit ihres Wollens und Wirkens, ließen sie sich durch diese Verschiedenheit, die doch mehr nur einen Unterschied des Grades bildete, in ihrer Freundschaft nicht stören. Anders stand es mit G. den klerikalen Kreisen gegenüber, wie sie sich nach Abgang Milde’s auf den erzbischöflichen Sitz nach Wien in Leitmeritz zusammengezogen hatten. Wegen seiner offenkundigen Anhänglichkeit an Bolzano jetzt dort scheel angesehen, verbitterte sich sein humanistischer Eifer zu einer Ausdrucksschärfe folgenschwersten Widerhalls. — Gramgebeugt, gelähmt im Schaffen, begrüßte der lebensmüd gemachte Künstler den Tod mit Freude und heiteren Antlitzes. Leitmeritz verdankt G. Vieles. Was seither an humanistischen Institutionen dort ins Leben trat, dafür wirkte er schon vorlängst. Er war es, der unter Anderen den Anstoß gab für eine zeitgemäße Fortbildung der Lehrlinge und Gesellen zu künftig tüchtigen Meistern. Mit größter Opferwilligkeit errichtete er eine Privatschule für sie und oblag wahren Feuereifers der damit sich selbst gestellten Aufgabe als Lehrer. Ihm ist es nebenbei zu danken, daß die vielen historisch schätzbaren Denkwürdigkeiten der Stadt erhalten und der Publikation zugänglich wurden. Schüler von ihm sind der später als Schüler der Wiener Akademie zu gutem Rufe gelangte, 1841 im 30. Lebensjahre verstorbene Anton Czisch, sein eigner, als tüchtiger Landschaftsmaler 1870 in Teplitz verstorbener Sohn Julius und der wackere Porträtmaler Franz Thomas in Warnsdorf.

Anton Gruß

Anton Gruß, Maler, geb. 1804 zu Schaab, Saazer Kreis in Böhmen, † 1872 zu Wien, entschied sich erst nach vollendeten Gymnasialstudien, der Aufforderung seines älteren Bruders Johann (s. u.) folgend, für die Kunst. Während der akademischen Curse in Prag bei einer adeligen Familie in die Stellung eines Maître d’es Arts gekommen, erhielt er von daher die Richtung auf die zu jener Zeit für besonders fashionable erklärte Miniaturmalerei und erwarb sich zu seinem Ruf noch die Mittel, um nach seiner Verabschiedung umfangreicher das Studium der Oelmalerei betreiben zu können. Erfolg hatte aber dasselbe erst, nachdem Kadlik 1836 nach Franz Waldherr das Amt eines Directors der Prager Akademie angetreten hatte. Diesem Künstler, der seine Schüler von dem seither an der Akademie geübten, ideelosen Eklecticismus zur ideebeseelten Naturauffassung zurückleitete, sich innigst anschließend, gewannen die Leistungen Gruß‘ zur kräftigen Form inneren Gehalt und bald auch öffentliche Anerkennung. Zunächst war ihm dieses mit dem 1839 auf die Kunstausstellung gebrachten heiligen Aloisius gelungen. Das Gemälde kam in die Kirche zu Cakowic nächst Prag. (Irrthümlich ist dasselbe in Const. v. Wurzbach’s biographischem Lexicon seinem Bruder Johann zugeschrieben.) Durch Reisen nach den bedeutendsten Kunststädten Deutschlands und einem Theile von Italien dann noch gereifter und, wie es den Anschein nahm, berufener geworden für größere Leistungen, entzog sich G. kurz nach dem Ableben Kadlik’s dennoch wieder der eigentlichen Kunstsphäre. Auf eine Reihe von Jahren bei der gräflich Harrach’schen Familie neuerdings als Lehrer eingetreten, hob er sich erst wieder zu neuer Kunstthätigkeit, als er zum Director der gräflich Harrach’schen Galerie in Wien befördert war. Seine Arbeiten beschränken sich dann freilich vorwiegend auf Altargemälde für die gräflichen Patronatskirchen, die geraden Weges von der Staffele: an den Ort ihrer Bestimmung abgingen und nur wenigen seiner Freunde (wie dem Unterzeichneten) sichtbar wurden. Die bedeutendsten waren St. Peter und Paul, eine Madonna mit dem Kinde, und St. Wenzeslaus. Von Compositionen — als Cartons ausgeführt — fesselte insbesondere ein geistreich concipirtes „jüngstes Gericht“, eine ergreifende Scene aus der Sintfluth und die sinnige Darstellung von „Glaube, Hoffnung, Liebe“. Im Geiste der Vorbilder aus der Cinquecenti- Periode, edel in Form, kräftig im Colorit, durchwehte doch selbst in späteren Jahren noch immer ein Etwas aus der Schule Kadlik’s seine Gemälde, namentlich aber die erwähnten Cartons. Eine nach dem Aeußeren gewinnende, stattliche Persönlichkeit, mit einem intelligent ausgeprägten Antlitz, beliebt als geistreich jovialer Gesellschafter, lebte G. als weiberscheuer Hagestolz, doch am liebsten für sich; wußte unwillkommene Besucher auch trefflich mittels feineinschneidiger Kritik ihrer Blößen fernzuhalten. Die Harrach’sche Galerie verdankt ihm nebst der Erwerbung mehrerer vorzüglicher Gemälde ihre treffliche Ordnung und gute Conservirung.

Johann Gruß

Johann (Hans) Gruß, auch Gruss (* 12. März 1883 in Chemnitz; † 08. April 1959 in München) war ein deutscher Gastronom, Unternehmer, Theaterdirektor und „der erste Vergnügungsindustrielle des südlichen Deutschland“.

Gruß begann seine Karriere in München in der Fürstenstraße als Gastwirt eines bekannten Gasthauses, „welches sich bis zuletzt in seiner Qualität erhielt, indem es mittags freiwillig einen billigen Kantinenbetrieb mit guter Kost für die Angestellten öffentlicher Körperschaften offen hielt.“ Im Jahr 1912 übernahm er das Kabarett Bonbonnière am kosttor (nahe dem Platzl) von Emil Meßthaler und machte es sehr schnell zu einem der bedeutendsten Künstlerkabaretts und Revue-Theater Deutschlands. Zum musikalischen Leiter bestellte er Ralph Benatzky, als Conférencier verpflichtete er Fritz Grünbaum. Am 11. April 1928 musste das Haus allerdings wegen Konkurses schließen. Ihm gehörte auch das Cherubin-Theater.

Im Jahr 1920 übernahm Gruß auch noch das Deutsche Theater in München als Pächter und Leiter, das vorher ab 1918 demBayerischen Volksrat als Parlamentsgebäude gedient hatte. Er wollte mit seinem Opretten- und Revue-Theater der Stadt München den Anschluss an Europas Metropolen verschaffen, weshalb er das Theater umbauen, eine Nobelrestaurant einbauen ließ, in seinen Inszenierung nicht an Aufwand sparte und Ausstattungsrevuen nach dem Muster amerikanischer Varietes zur Aufführung brachte. In seinem vom Bphnenbildner Walter Schnackenberg ausgestatteten Theaterrestaurant Pavillon Gruß, das als elegantestes Lokal Münchens galt, bot er modernste Musik und engagierte deshalb 1922 den erst 17-jährigen „Tschäss-Musiker“ Peter Kreuder, der erst in den 1930er Jahren als Komponist von Filmmusik bekannt wurde. 1924 dirigierte Kreuder als 19-Jähriger das Ballorchester des Deutschen Theaters. Gruß gründete zu dieser Zeit auch ein eigenes Ballett aus 36 Tänzerinnen. Mit seiner Unterstützung entwickelte sich München auch zu einem Zentrum des Modern modernen Tanzes.

In den Goldenen Zwanzigern wirkten auch der Münchner Komiker und Kabarettis Karl Valentin und Liesl Karlstadt regelmäßig in Gruß’ Ausstattungsrevuen mit. 1926 wurde Gruß vom Bühnenautor Herman Haller wegen eines Plagiatsvorwurfs auf Unterlassung verklagt, ein Valentin-Stück aus dem Programm zu nehmen. Valentin erzählte später über ihn: „Wenn Herr Direktor Gruss im Deutschen Theater lächelnd und lieb in die Garderobe kam, wussten wir bestimmt, dass das Theater leer war. Tobte er aber auf der Bühne wie ein Wilder, war ausverkauft.“ Gruß belebte auch den Münchner Fasching. Er ließ den festlichen Bal paré und die beliebten Künstlerfeste wieder aufleben sowie das Faschingsfest Venetianische Nacht, die es bald zu Weltruhm brachte.

Inzwischen galt Gruß längst als „welterfahrener Lebemann“ und „mit allen Wassern gewaschener“ Kabarett-Chef. Trotz allen Ruhms blieb der „Unterhaltungsindustrielle“ gesellschaftlich kaum anerkannt. So hieß es 1928 im Zwiebelfisch noch resignierend: „Man kann es sich hier [in München] ungestraft erlauben, Männer wie Hans Gruß, die in einem Jahre für die kulturelle Entwicklung Münchens mehr tun, wie die Polizeiverwaltung in zehn, auf gleiche Stufe zu stellen mit geheimen Bordellwirten …“

In Konflikt mit dem damaligen Verständnis von Sitte und Moral kam Gruß im Jahr 1929, als ein vorbereitetes Gastspiel von Josephine Baker von der Polizei verboten wurde, weil „eine Verletzung des öffentlichen Anstandes und damit der öffentlichen Ordnung zu erwarten gewesen wäre“. Gruß drohte in seiner Empörung sogar mit völliger Schließung seines Theaters.

Ab 1933 fiel er, obwohl NSDAP-Parteigenosse, wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten und seiner Aufführung von Stücken jüdischer Autoren bei den Nationalsozialisten in Ungnade und musste als Intendant zurücktreten. Sein Nachfolger wurde Paul Wolz.

Gruß wurde als bekannte Persönlichkeit vom Schriftsteller Lion Feuchtwanger wie andere Personen seiner Zeit in dessen Roman „Erfolg“ in der Person des Alois Pfaundler porträtiert. Zusätzlich hatte Gruß bereits 1924 noch am Starnberger See das mondäne Seerestaurant im Wellenbad Undosa gebaut, das er in der Nachkriegszeit betrieb.

Sein Tod im April 1959 fand sogar in der AJR Information, einem Blatt der Jüdischen Flüchtlingsvereinigung in Großbritannien, in einer Kurzmeldung Beachtung, da er trotz wachsender Widerstände in der Zeit des Nazi-Regimes jüdischen Autoren und Künstlern Arbeit gegeben hatte und letztlich deshalb das Deutsche Theater verloren hatte.

Julius Theodor Gruß

geboren: 22. September 1825; verstorben: 12. Mai 1865, Liberec, Tschechien

Franz Gruß

Franz Gruß ist der Erbauer des Sauriergartens Großwelka, des Saurierparks Kleinwelka und des Urzeitparks Sebnitz.

Er wurde am 29. Januar 1931 in Ringwalde (Oberschlesien) als sechstes von zehn Kindern geboren. Ab dem 5. Lebensjahr wuchs er in Niederschlesien auf und besuchte die Grundschule in Dieban und Hartfelde. Bereits im 12. Lebensjahr beschäftigte er sich mit Zeichnen und Modellieren.

Nach dem Krieg ließ sich die Familie in Großwelka nieder und Franz Gruß erlernte den Beruf eines Dekorationsmalers. Mit der Zeit wuchs sein Interesse für das Zeichnen und Modellieren immer mehr. Deshalb besuchte er 2 Jahre lang eine Abendschule und ließ sich bei dem Bildhauer Rudolph Enderlein weiter ausbilden.

Im Jahr 1978 modellierte Franz Gruß in seinem Garten nach intensivem Selbststudium die ersten Saurier aus dem Mesozoikum. Der Sauriergarten entstand im gleichen Jahr als Privatanlagen der Familie Gruß. In mühevoller Kleinarbeit, mit unbändiger Energie und bewundernswerter Konsequenz schuf Franz Gruß in der ersten Phase seines handwerklich- künstlerischen Wirkens imposante originalgetreue Saurier und Menschenhaffen.

Sein engagiertes Schaffen erregte immer größeres Aufsehen, so dass auch im Nachbarort Kleinwelka auf Wunsch der Gemeindeverwaltung ein Saurierpark, auch Urzoo genannt, ab dem Jahr 1981 aufgebaut wurde. Der gemeindeeigene Urzoo wird rasch DDR-bekannt und erfährt immer stärkere Besucherresonanz. 1996 wurde der Urzoo in Sebnitz als eine weitere private Anlage mit Unterstützung der dortigen Stadtverwaltung eröffnet.

Parallel zum Saurierpark entwickelte Franz Gruß auch seinen Sauriergarten als Privatanlage weiter. So ist das Phänomen erklärbar, dass es dicht an sicht sowohl einen Saurierpark als gemeindeeigene Anlage von Kleinwelka und einen Sauriergarten als Privatareal der Familie Gruß gibt. Beide Anlagen sind demnach mit dem Namen Franz Gruß eng verbunden. Er war ihr Initiator und leidenschaftlicher Erbauer.

Viele Besucher aus dem In- und Ausland sind von der Kreativität, dem Fleiß und dem gestalterischen Können des Herrn Gruß sehr angetan. Oft konnte der Meister der Urzeit- Nachbildungen eine spontane Anerkennung und auch den aufrichtigen Dank für seine großartigen Plastiken erhalten. Der Geschichtsunterricht unter freiem Himmel wird gern angenommen.

Auszeichnungen:

1984 erhielt Franz Gruß die Leibnitz-Medallie

1996 bekam er das Bundesverdienstkreuz

1999 erfolgte die Eintragung in Guinessbuch der Rekorde

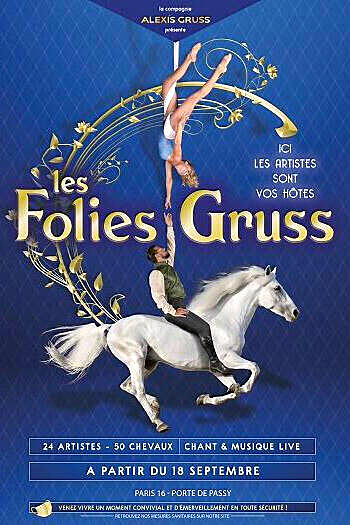

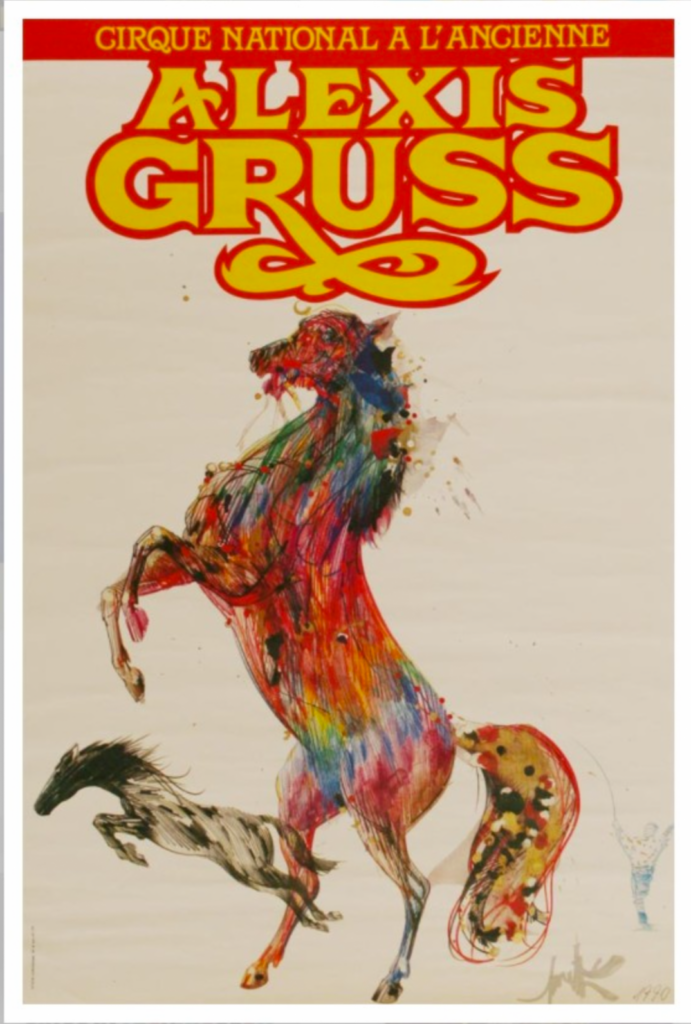

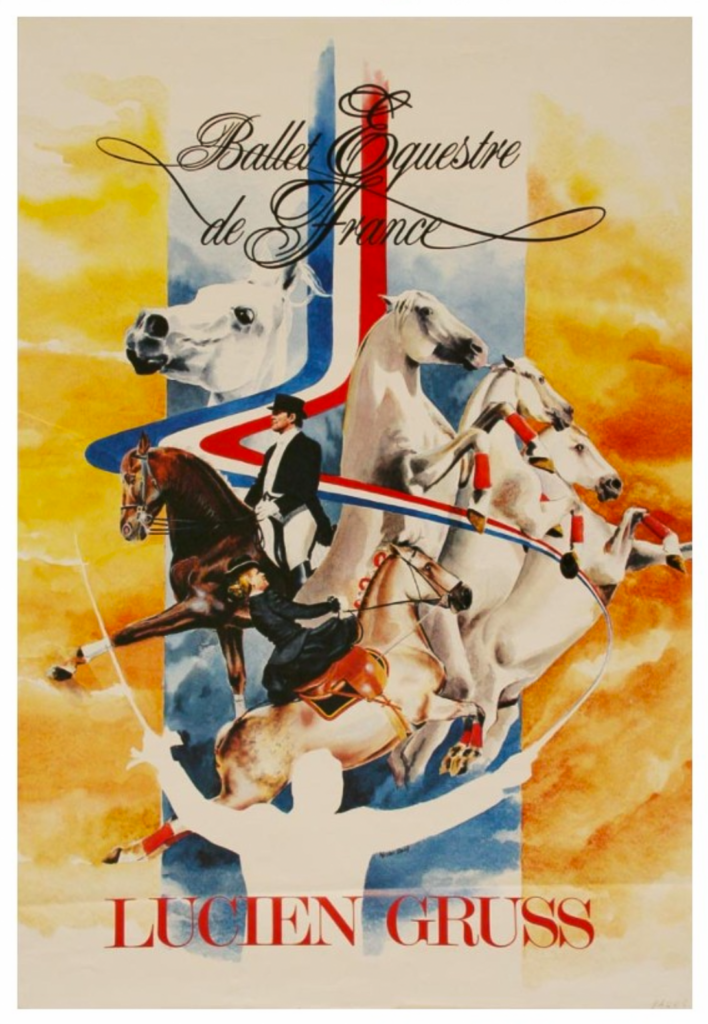

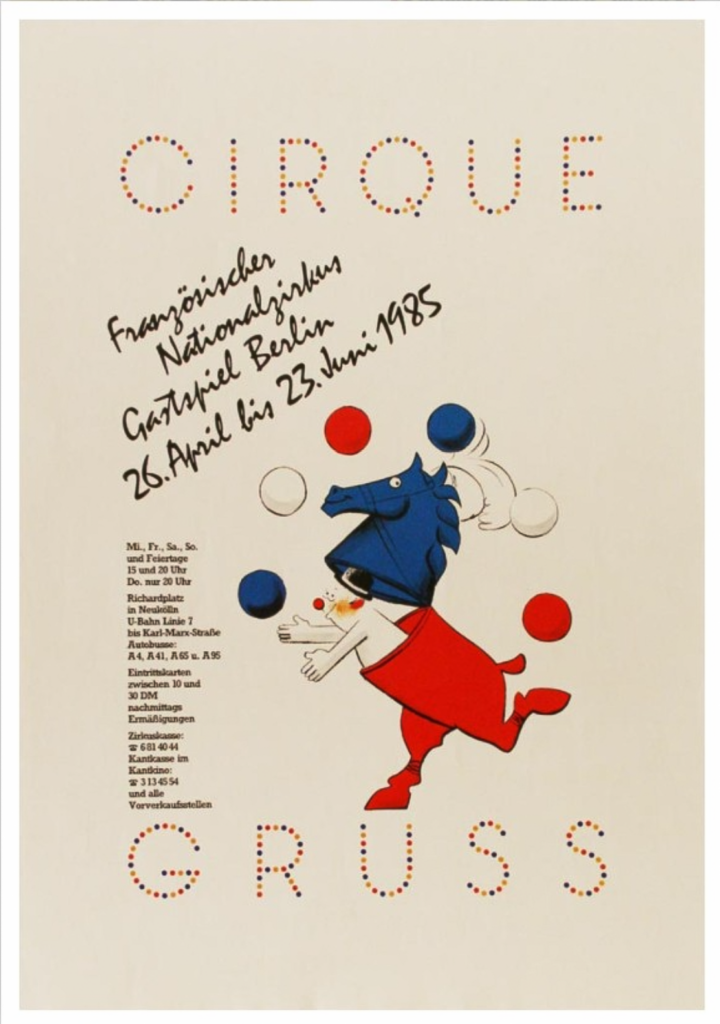

CIRQUE NATIONAL ALEXIS GRUSS

www.cirque-national-alexis-gruss.abcsalles.com/prive/en/fiche.php?n=13166

Alexis GRUSS, Sohn Stephan Gruss und dessen Söhne Alexandre, Charles, Loius und Joseph

Alexis GRUSS auf Facebook: https://www.facebook.com/AlexisGrussOfficiel/?fref=ts

Cirque Arlette Gruss

gilbertgruss@yahoo.fr www.cirque-gruss.com

Arlette GRUSS auf Facebook: https://www.facebook.com/cirquegruss/?fref=ts

Joseph Gruss et Fils – Weingut

Wein aus dem Elsaß, 25, Grand-Rue F-68420 Eguisheim (südl. von Colmar) France Phone +33389412878 Fax+33389417666; Web: domainegruss@hotmail.com

Kontakt Nina Gruss. Das Weingut keltert ausgezeichnete Weine

Elsäßer Web-Page. „Elsässer Wein war bereits im Spätmittelalter ein begehrter Exportartikel. Auch die Schweiz war Weinhandelpartner und ein nicht unbeträchtlicher Anteil gelangte so in unser Land. Zeuge davon ist in Zürich das Haus „zum Elsässer“. Einziger Handelsplatz und Weinschenke mit dem Privileg, Elsässer Wein ausschenken zu dürfen. Die Familie Gruss besass bereits im Jahre 1559 in Eguisheim den Gasthof „Aux deux Clefs“, wandelte diesen im 17.Jh. in einen Bauernhof um, der Sitz der örtlichen Feinschmeckerzunft war, die unter anderem auch den Weinhandel kontrollierte. 1900 war Eugène Gruss der Gründer der Weindynastie Gruss. Er wandelte den Bauernhof nach und nach in einen Weinbaubetrieb um, der von seinen Nachkommen allmählich erweitert wurde. Heute bewirtschaftet die Familie Gruss 15.5ha Anbaufläche.

Interessant sind die Schlüssel im Wappen, erinnern sie doch an das Wappen aus dem 16. Jahrhundert.

Und in Palm Beach, Florida gibt es die Hilfsorganisation Audrey and Martin Gruss Foundation.

Und Caroline und Joseph Gruss haben folgende Hilfsorganisation gegründet: