Woher kommt der Name: Bedeutung und Schreibweise des Namens!

Es gibt keine klare Namensdeutung, aber verschiedene Vermutungen:

1. abgeleitet vom Alt-Französischen „gros“ = groß, lang,mächtig

2. abgeleitet vom Mittelhochdeutschen „gruz“ = Getreide, Kleie, Grüze

3. abgeleitet vom Alt-Französischen „grace“ = Scharm, Freude

4. abgeleitet vom Lateinischen „grus“ = Kranich

5. Bezeichnung für einen Bewohner eines sandigen Bodens „grüss“

6. Im 19. Jh. entstand die Schreibweise „Gruhs“ aus irrtüml. Lesung für die damals übliche Schreibung: hs = ß (nach E. Rößner, 1960)

7. Einige der Abwandlungen entstammen den sprachlichen Besonderheiten nichtdeutscher Sprachgruppen wie z.B. Grusz, Grouz im polnisch-russischem Sprachkreis.

————————————–

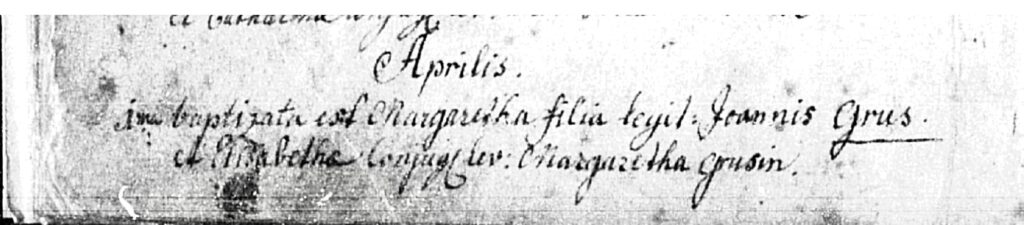

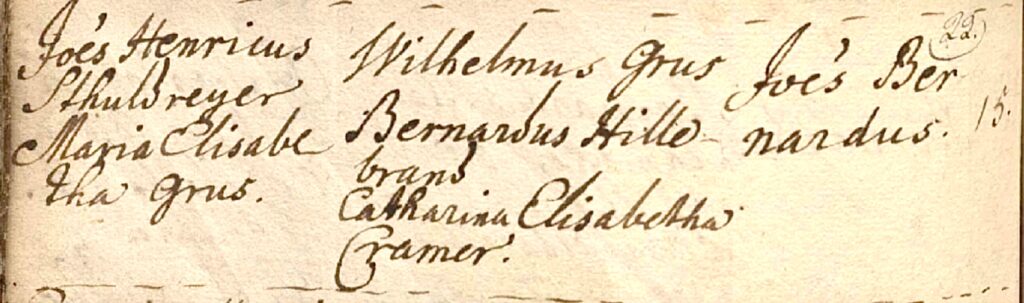

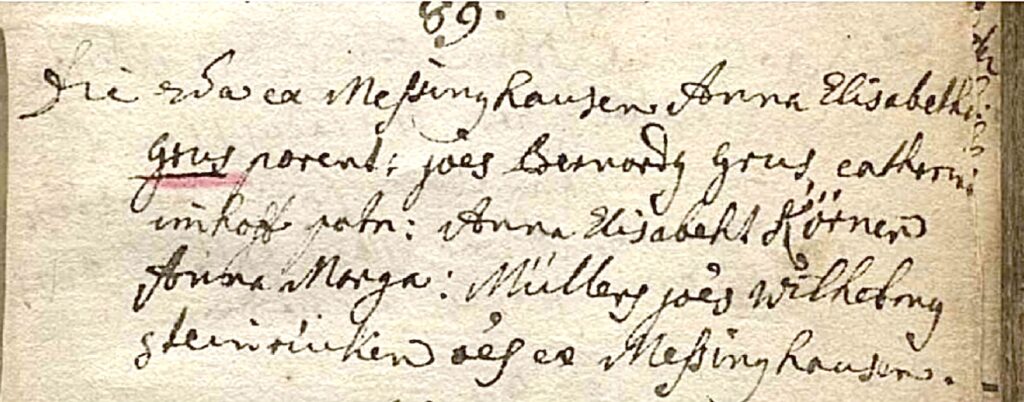

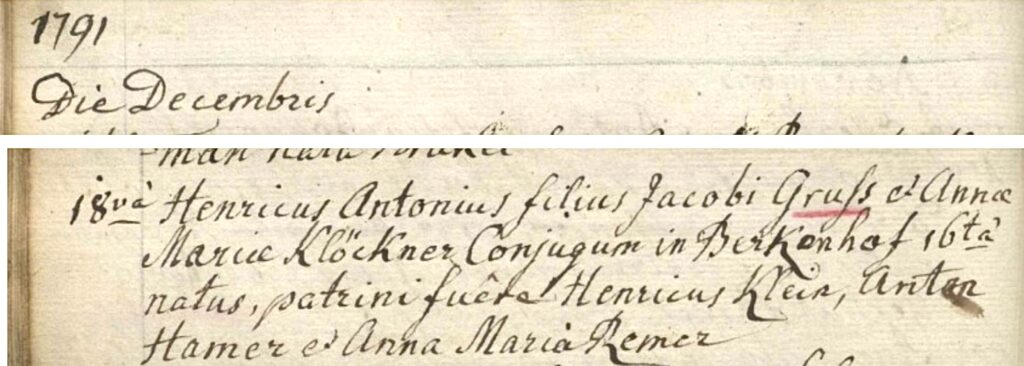

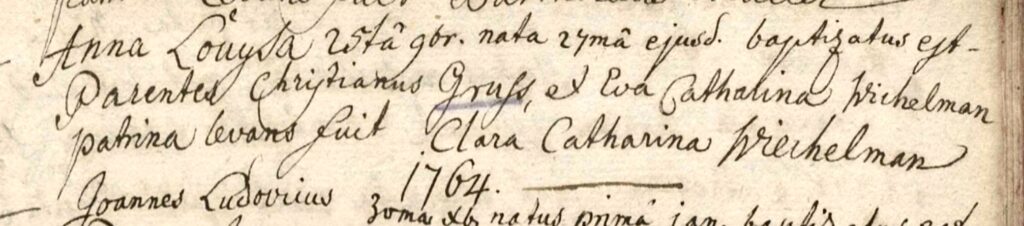

Grus

Es gibt verschiedene Vermutungen aufgrund der Verbreitung dieser Namensvariante. Nach unseren Recherchen kommt im 15. und 16. Jahrhundert der Name „Grus“ vor allem in der Bretagne, den Departements des Franche Comté sowie entlang des Rheins vor.

Denkbar ist eine Urform „Grus“: In der Nähe von Markolsheim im Elsass liegt das Dorf Grussenheim. Gemäß der Ortschronik hieß der Ort um 824 bis um 1114 noch Grusenheim und wird von dem fränkischen „Groso“ = stark, dick, mächtig, abgeleitet. Daneben wird im Gefolge von Wilhelm dem Eroberer der Gefolgsmann „Giselbert Grus“, Erzdiakon von Liseux genannt. Dessen Wappentier ist ein Kranich (lateinisch grus).

„Grus“ kommt in Namensnennungen in der Bretagne und Nordfrankreich, in Nordeuropa (viele ausgewanderte Bergleute aus Sachsen mit Ursprung „Gruß“) und einigen Staaten Osteuropas vor (z.B. Kroatien), wo es keine s-Verdoppelung gibt).

Während die Namensvariante „Grus“ im europäischen Ausland noch bis in die heutigen Tage verbreitet ist, verschwand sie in den deutschen Landen im 18. Jahrhundert.

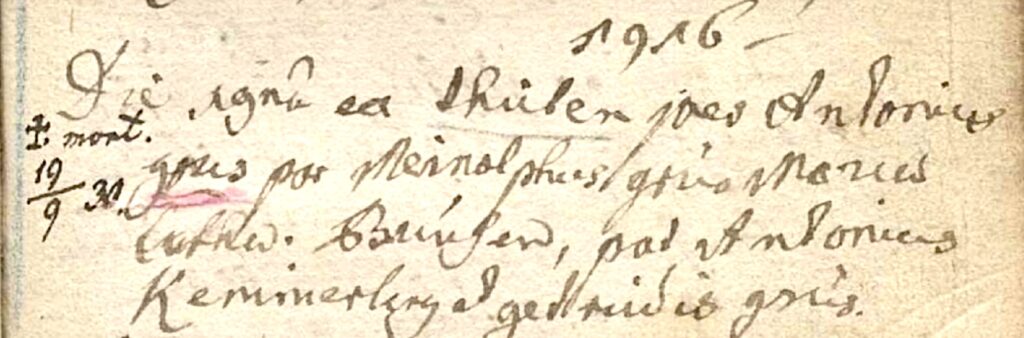

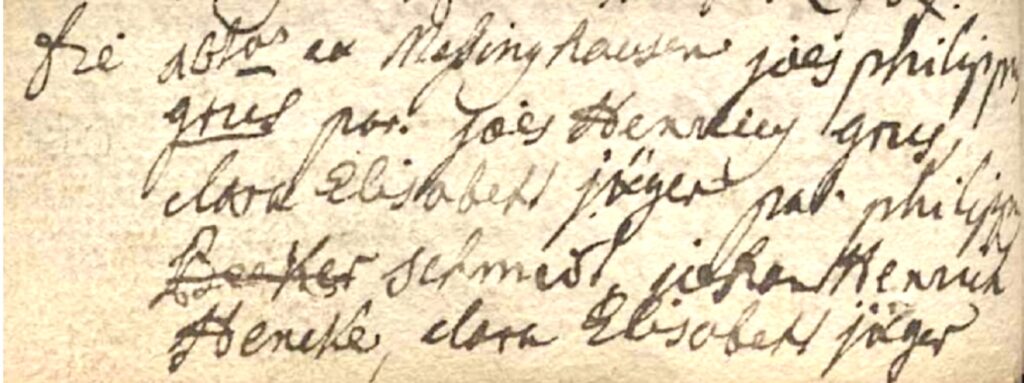

Als Beispiel dient mir der Pfarrort Thülen bei Brilon im Sauerland mit seinen umliegenden Dörfern: Um 1680 finden wir die Variante „Grus“. Ab 1750 wird die Variante „Gruss“ verwendet.

In den protestantischen Regionen Westfalens herrscht die Namensvariante „Gruss“ vor.

Nach der Orthographischen Konferenz von 1876 bürgerte sich allmählich die Schreibweise „Gruß“ ein und viele Sippen änderten ihren bisherigen Nachnamen dahingehend.

Gruss

Im hohen Mittelalter ist nach einer Lautverschiebung die Schreibweise „Gruss“ vorherrschend. Der mit ss geschriebene Laut geht auf ein ererbtes germanisches „s“ zurück. (s. Wikipedia).

Gruß

Da der Laut „ss“ dem mit „sz“ geschriebenen Laut ähnelte, brachte man diese immer wieder durcheinander, weil niemand mehr wusste, wo ursprünglich ein „sz“ gestanden hatte und wo ein“ss“. Bei der Einführung des Buchdrucks im späten 15. Jahrhundert wurden Druckschriften aus den damals geläufigen gebrochenen Schriften geschaffen und es ist die Ligatur von langem „s“ und rundem „s“ entstanden (drucktechnisch: Schwabacher- und Frakturschrift ab dem frühen 16. Jh.(s. Wikipedia).

In der Reformation verbreitete sich diese Schreibweise recht schnell über die gedruckten religiösen Streitschriften. In protestantischen Regionen findet das ß schon bald Einzug in die Schreibschrift der gebildeten Schicht und damit in die Kirchenbücher der evangelischen Pfarreien.

Im 17. und 18. Jahrhundert war die Schreibweise regional auch durch die Herrschaftszugehörigkeit geprägt. So ist im protestantischen Württemberg seit der Reformation fast nur der Nachname „Gruß“ in Urkunden zu finden. Ein anderes Beispiel ist das Sauerland. Im Kurkölner Bereich war zunächst die Schreibweise „Grus“ vorherrschend, in anderen Orten „Gruss“. Nach dem Kongress 1816 gelangte beispielsweise der Kreis Brilon als Teil der an Preußen. Ab dieser Zeit schreiben sich die Familen dort „Gruß“. So finden sich in vielen Stammbäumen der dortigen Familien alle drei Schreibweisen.

Seit dem 19. Jahrhundert wurde der Name „Gruß“ vorherrschend. Eine Ausnahme sind die 20er und 30er Jahre, -eine Spanne, wo viele Schreibmaschinen kein „ß“ als Taste besaßen. Im Ausland, wo man den Buchstaben „ß“ nicht kennt, wurde der Name ebenso mit „ss“ geschrieben.

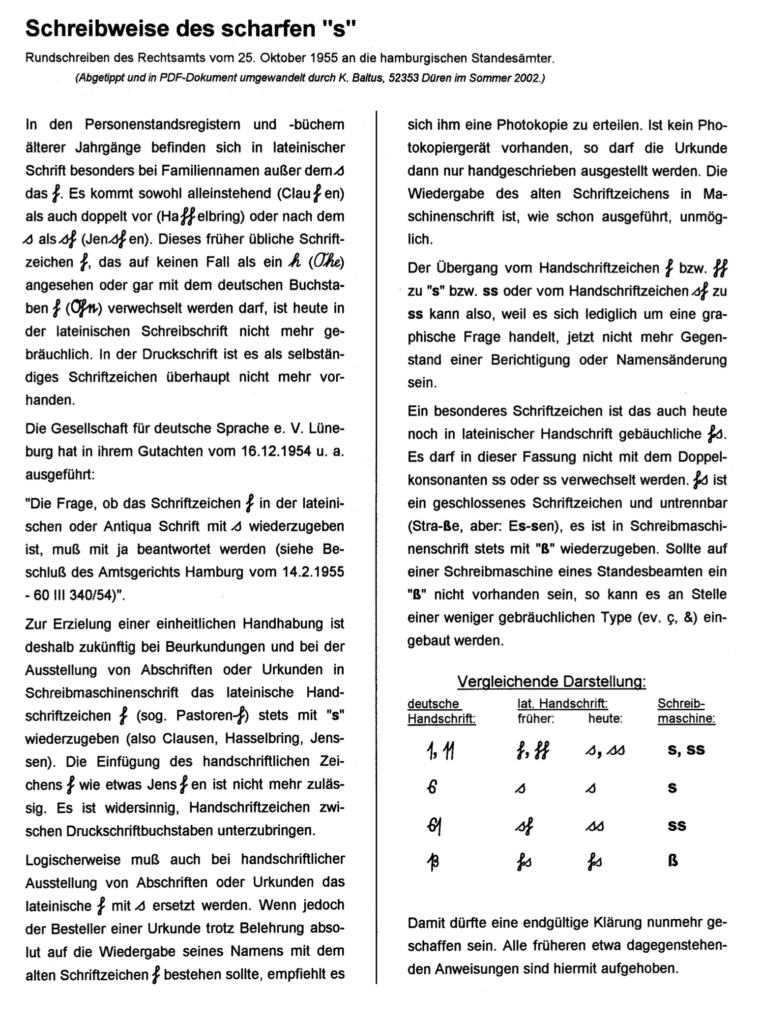

Schreibweise des scharfen „s“

Gruhs

Die Schreibweise „hs“ ist tatsächlich eine alte Sütterlin-Schreibweise für „ß“. Dies steht in der Vorlage in lateinischen Wörtern „hs“ statt „ss“, wird dieses ohne Anmerkung als „ss“ transkribiert. Schon im 19. Jahrhundert hat es vereinzelte Bestrebungen gegeben, das „ß“ abzuschaffen und dafür „sz“, „ss“ oder „hs“ zu schreiben – aus Schoß wäre dann z.B. Schohs geworden.

Weitere Informationen zu Namen und Schreibweise:

Zu 1: Eine mögliche Deutung haben wir im Elsass gefunden: In der Nähe von Markolsheim liegt das Dorf Grussenheim. Im Web ist für den Namen des Dorfes folgende Abfolge zu finden:

um 736 Grosinhaim

um 768 Grucinhaim

um 777 Grutsinhaim

um 824 Grusenheim

um 1114 Grussenheim

Nach Rückfrage auf dem Rathaus von Grussenheim von Herrn Andreas Gruß wird der Namen wie folgt begründet: 736 Grosinhaim – das bedeutet: Dorf (Heim) von Grozo (Ein fränkischer Name des Dorfherren). In der Folge von diversen Lautverschiebungen und Änderungen von Schreibweisen ist wohl „Gruss“ entstanden. Auch E. Rößner beschreibt den möglichen Ursprung in der veränderten Bezeichnung für „groß“, „mächtig“, „dick“.

Zu 4: Gemäß englischen Quellen soll der Name bzw. sollen die ersten Ur-Namensträger im normannischen Einflussgebiet aus fränkischer und der folgenden normannisch-französischen Zeit stammen:

Ein Eintrag in Englischen Genealogy-Seiten nennt den Namen eines Gefolgsmanns Williams (Wilhelm der Eroberer):

„Giselbert Grus, canon and archdeacon of Lisieux, brought William’s charges against Harold before the papal court, for which service he was rewarded with the bishopric of Evreux.“

Ü: „Giselbert Grus, Domher und Archdiaconus von Lisieux, welcher mit dem Bistum Evreux für diesen Dienst belohnt wurde, brachte Wilhelms Beschwerden vor die päpstliche Kurie (Orderic, Vital. 439 B anno 1066).“

Die Namensvarianten: Grüs, Grüss, Grüß, Grüßi

Die Namen „Grüs, Grüss und Grüß“ sind wahrscheinlich im Zuge von Lautverschiebung von „u“ als „ü“ (der Aussprache von Namen – hier „Grüss“ statt „Gruss“) in verschiedenen Sprach- und Dialektzonen entstanden wie den alamannisch sprechenden Regionen in der Schweiz, in Süddeutschland und im Elsass sowie in der französischen Sprache. Dies ist vor allem in Regionen zu beobachten, die an Frankreich grenzen bzw. von französischen Truppen zeitweise oder für immer im 17. und 18. Jahrhundert annektiert wurden. Ebenso tritt dies verstärkt im 17. und 18. Jahrhundert auf, als viele deutsche Territorialfürsten den französischen Hof und die französische Lebensart incl. Verwaltung zu kopieren versuchten.

Des Weiteren wurden während der französischen Besetzung des Rheinlandes und der Bildung von französischen Vasallenreichen (z.B. Königreich Westfalen) unter Napoleon der Bestand an Besitz und an Menschen aufgenommen zur Steuererhebung oder zur Aushebung neuer Hilfstruppen.

Zuletzt gibt es auch Elsässer Familien, bei denen nach der Niederlage Frankreichs 1871 einige „Gruss“-Familien nach Kernfrankreich übersiedelten und deren Namen in „Grüss“ umgewandelt wurde. Auch dort gibt es Familien, wo beide Bezeichnungen parallel genannt werden.

In der Schweiz liegt bei Bern der Ort Höchstetten. Im 16. und 17. Jahrhundert waren dort Familien „Grüßi“ und auch „Grüssi“ in den kirchlichen Urkunden zu finden. Hier zeigt sich die im Schweizerdeutsch verbreitete semantisch verselbstständigte Endung auf -i, einer Endung, die auf althochdeutsch -īn zurückgeht, beispielsweise in Ändi „Ende“.

Aus Grus wird Gruz, Gru, Grüz, Grux

Im Frieden von Nimwegen mussten die Habsburger 1678 die Freigrafschaft Franche-Comté an Frankreich abtreten. Bis dahin hatte diese Region zum Burgundischen Reichskreis des Heiligen Römischen Reiches gehört. Die Region besteht aus den heutigen Departements Haute Saône, Doubs und Jura. Vor allem im Jura und im Doubs sind vielerorts Familienstämme des Namens „Grus“ nachgewiesen (zum Beispiel in La Rixouse, Morbier, St. Claude, Briod, Voitur und Athenas im Jura. Im Doubs: Consans, Besançon und Valentin).

Nach der Übernahme der Regionen durch französische Beamte kann an Hand von Geburts- und Heiratsurkunden sowie Registrierungslisten festgestellt werden, dass bei einigen der von Beamten oder Offizieren beurkundeten Nachnamen diese von der Signatur der Unterzeichner abweichen, wohl aus Verständnisgründen. In manchen Familien stehen verschiedene Namensvarianten nebeneinander. Bei anderen Sippen wurde auf diese Weise der Nachname gänzlich verändert. Im Departement Jura gibt es die Abwandlung „Grus“ zu „Gruz“ (La Rixouse), im Departement Doubs die Namensverkürzung „Grus“ zu „Gru“ (Dammartin-les-Templiers). Diese Endung ist auch in der Picardie (Moreuil) sowie in Saint Vielle-Forêt in der Bretagne zu finden.

Sterbeeintrag zu Opfern eines Stadtbrandes in Arthenas

„Les 2 fils de Laurent GRUX brûlés dans l’incendie d’Arthenas, (Jura) Signum nom père: Laurent GRUS“

All diese Namen sind auch in den Kantonen der angrenzenden französischen Schweiz vereinzelt zu finden: in den Kantonen Wallis, Fribourg, Aigle und Genève (Genf). So lässt sich darauf schließen, dass es hier frühe grenzübergreifende Familienverbindungen gegeben hat.

In der Datenbank FOKO fand man zum Beispiel folgende Einträge zum Familiennamen Gruß:

1 Grus, zwischen 1568 und 1600 in Abertham, Region Karlsbad

2 Grüß, evangelisch-augsburgisch, zwischen 1668 und 1668 in Leichlingen, Nordrhein-Westfalen

3 Gruß, evangelisch, zwischen 1579 und 1579 in Fürth /Bay, Mittelfranken

4 Gruß, evangelisch, zwischen 1728 und 1728 in Marschwitz, Niederschlesien

5 Gruß, zwischen 1882 und 1932 in Rohrberg, Sachsen-Anhalt

6 Gruß, zwischen 1882 und 1932 in Hilmsen, Sachsen-Anhalt

7 Gruß, römisch-katholisch, zwischen 1658 und 1658 in Gangelt, Nordrhein-Westfalen

8 Grus, römisch-katholisch, zwischen 1733 und 1733 in Widdersdorf, Nordrhein-Westfalen

9 Gruß, römisch-katholisch, zwischen 1759 und 1760 in Millen, Nordrhein-Westfalen

10 Gruß, zwischen 1802 und 1802 in Beeck, Nordrhein-Westfalen

11 Grüß, 1604 und später in Oberholzklau, Nordrhein-Westfalen

12 Grus, römisch-katholisch, 1843 und später in Nebrivazka Pfarrei Dobro

13 Grus, römisch-katholisch, 1843 und später in Dobrovic

14 Gruß, zwischen 1630 und 1710 in Oebisfelde, Sachsen-Anhalt

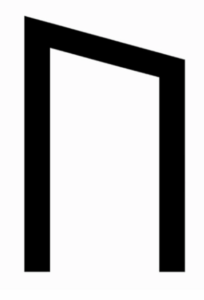

Symbolische Bedeutung des Namen Grus, Gruss oder Gruß nach dem Runen-Alphabet

Gebo (G) → „Gabe, Geschenk, Bündnis“ – steht für Verbindung, Austausch, Partnerschaft.

Raido (R) → „Reise, Weg, Bewegung“ – symbolisiert Lebensweg, Schicksal, auch spirituelle Reise.

Uruz (U) → „Auerochse, Urkraft“ – Kraft, Gesundheit, Lebenskraft, Ursprung

Sowilo (S) → „Sonne“ – Klarheit, Sieg, Licht, Bewusstsein

Der Name „Gruß“ trägt in Runenschrift demnach die Bedeutung eines lichtvollen Weges, bei dem Gabe, Reise, Urkraft und Sonne zusammenwirken. Das ‚ß‘ in seiner stärkeren Betonung oder das zweite ‚s‘ verstärken die Symbolik eines von Licht und Sonne geleiteten Weges.